Temblaba. Y no era por frío. Patricia Pastrana sabía que algo no andaba bien. Tenía 35 años y por primera vez salía de la provincia. Nunca había trabajado fuera de su casa, donde se encargaba de criar cinco hijos (dos de ellos con discapacidad). Una hermana le había propuesto traer ropa desde Bolivia. Iban a darle $ 700. Ella aceptó. Se fue con lo puesto. Y volvió 14 meses después. Con varios kilos menos. Con 420 noches de llanto y enojo tras las rejas.

En ese control policial ella temblaba. Era un ocho de mayo de 2015. Había sido un largo día. Arrancaron en la vieja terminal de Tucumán. Eran cuatro mujeres y un hombre en un auto. Primero llegaron a Salta. Cruzaron un puente. Alguien los llevó en una canoa por un río. Llovía. “En medio del camino, nos entregaron unas tiritas con olor feo para que las escondiéramos en los pechos. Nos dijeron que nos darían $ 700 más por llevar eso”, recuerda. En un lugar conocido como “el 20” había un puesto de Gendarmería. “Yo pasé bien. Pero a mi hermana la descubrieron cuando se agachó a abrir un bolso de ropa. Se vio que tenía la droga. Nos llamaron a las cuatro mujeres. Nos llevaron en un patrullero”, recuerda.

Se descompuso. Le subió la presión. Estuvo internada en el hospital antes de ir al penal. “Fue el infierno para mí”, dice la mujer de nariz recta y pequeña, pelo recogido, calzas coloridas. Tiene la mirada de angustia. Y de bronca contenida. Asegura que la engañaron. Que nunca le dijeron con antelación que debía transportar droga. “No hubiera aceptado nunca. Para mí, mi hermana y otra de las mujeres sabían lo que hacían. Al hombre lo salvaron. Se aprovecharon de mí porque tenía muchas necesidades económicas”, se defiende.

Tras las rejas

De los meses “a la sombra” la mujer recuerda aquella vez que la visitó su madre y le dijo que se autoinculpara de todo lo que pasó, “total le iban a dar la prisión domiciliaria por sus cinco hijos”. “Yo la saqué corriendo”, cuenta. También le retumban en la memoria las constantes peleas con su hermana y la vez que la quemaron con agua hirviendo cuando quería cargar un termo para hacer mate.

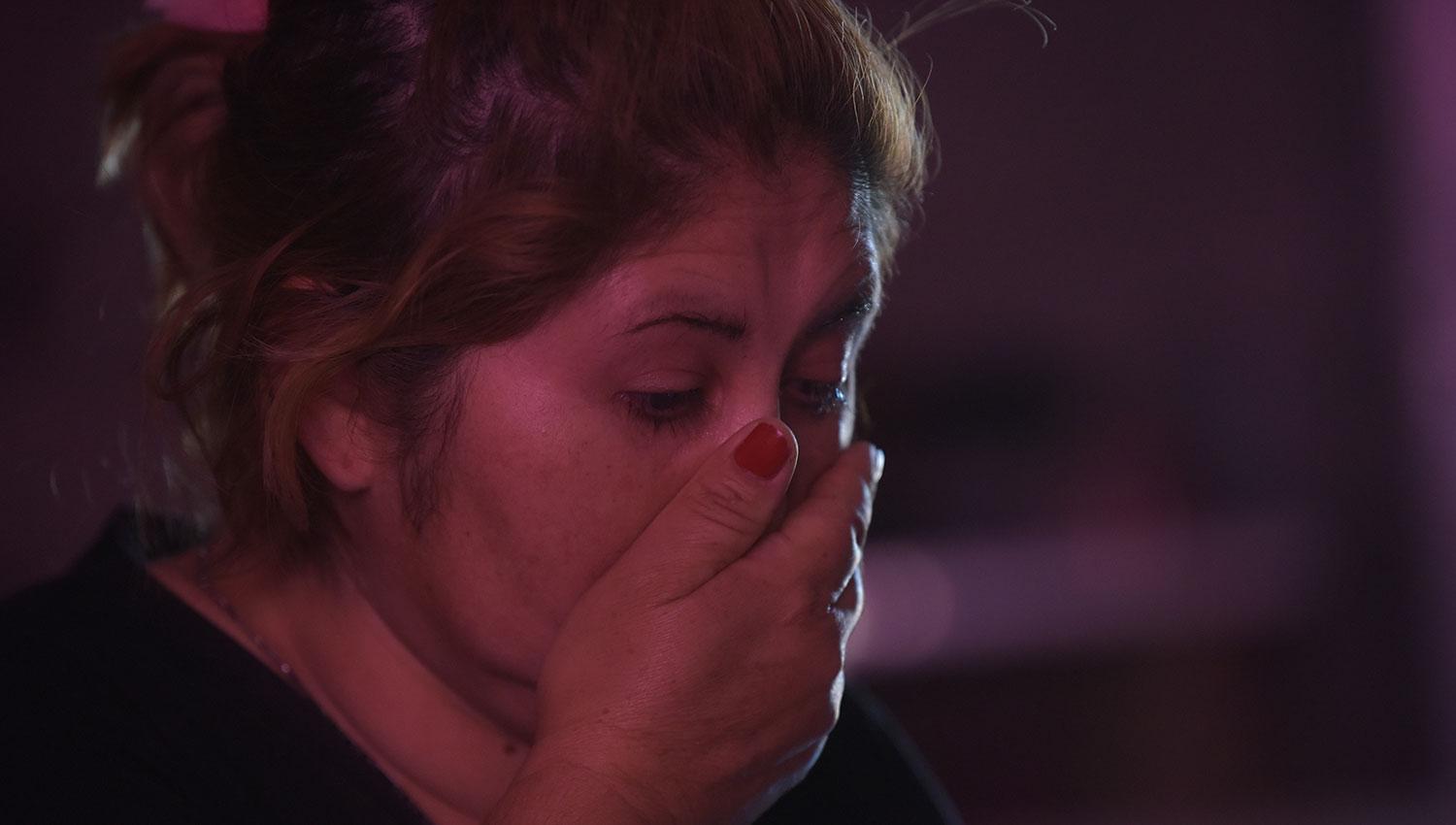

Una compañera del penal le sugirió que pidiera su propio defensor oficial. Y así lo hizo. Entonces, empezó a cambiar: terminó la secundaria, aprendió a hacer almohadones y les lavaba la ropa a otras presas a cambio de tarjetas para hablar por teléfono con sus hijos. “No había una noche que no llorara por ellos; por la culpa de haberlos dejado solos”, dice. Y es como si esas mismas lágrimas volvieran a sus ojos en este momento.

El 6 de abril de 2016 la condenaron a seis años de prisión por transporte de estupefacientes agravado por el vínculo y por la pluralidad de intervinientes. Pero ese mismo día, gracias al planteo de su abogada, consiguió la prisión domiciliaria. Y esperó un mes para el traslado.

Vuelta a casa

Para llegar a la casa de Patricia hay que viajar durante una hora, primero por la ruta 304 y luego por la 317. Al llegar a la altura de la finca de “San José” (unos cinco km antes de Piedrabuena, Burruyacu) hay que doblar a la derecha unos 1.000 metros. Ahí, rodeada de campos de trigo y de una escuela, está la casa sencilla en la que Pastrana vive con sus tres hijos más pequeños: uno de 17 y los mellizos de nueve. En el mismo terreno, en dos casillas de madera, viven los más grandes, de 21 y 23 años. Ambos trabajan en la cosecha del limón (ahora están desempleados) y ya formaron su propia familia.

Patricia cuenta que antes de instalarse en Burruyacu vivían en Alderetes. Se mudaron al campo cuando su hijo mayor cayó en las drogas. “Yo soy de la Banda (del Río Salí). Ahí conocí al padre de mis hijos. A los 13 años estábamos juntos. A los 15 fui madre por primera vez. Nunca tuve adolescencia. No sé lo que es ir a un baile, a una reunión con amigas”, lamenta.

Siempre vivieron en situación de pobreza. “Esto era un techo y cuatro paredes, nada más; lo que nos alcanzaba con los trabajos de plomería que hacía en la ciudad mi ahora ex esposo”, dice y adelanta que en unos minutos contará por qué se separó.

Ahora que consiguió la libertad condicional y la premiaron por su buena conducta, ella siente que ya no es la misma mujer temerosa de antes. “¿Sabés lo que fue volver a mi casa después de la cárcel? Fue lo más doloroso del mundo. Todo se había desmoronado aquí. Los mellizos estaban desnutridos y postrados; sucios. Uno de ellos se había quemado. Todo era un desastre. Mi familia se había desarmado: mis dos hijos más grandes estaban estudiando en la ciudad y vivían con la abuela; los más chicos, con su discapacidad y a cargo del hermano del medio, de sólo 13 años. En su estado de desesperación, él se quiso suicidar. Su padre, que trabajaba en la ciudad todo el día, esa noche llegó justo a tiempo y lo encontró a punto de colgarse”, cuenta mientras se seca rápidamente las mejillas con las dos manos.

Pero no había tiempo para deprimirse, dice. Enseguida se puso al frente de la casa. Tuvo que empezar de cero. Inició los trámites para cobrar la pensión por hijos discapacitados (sufren retraso mental). Pedía permisos al Patronato de Liberados para poder llevar a los chicos al hospital y también solicitó que le dieran una máquina de coser. Aplicó todo lo aprendido: comenzó a hacer arreglos y a confeccionar almohadones que luego vendía o rifaba. Además, lavaba ropa a mano para otras familias. Aún lo sigue haciendo. De hecho, el patio de su casa está hoy lleno de cordeles con prendas tendidas al sol.

También empezó a comprar animales, a criarlos y a venderlos. Hoy tiene varios chanchos, ovejas y gallinas. Además, tiene en mente un emprendimiento nuevo: quiere hacer un criadero de pollos. Ya armó la estructura; sólo le faltan los animales. “No tenía nada cuando llegué. Progresé mucho. Como no me podía mover de aquí por mi prisión domiciliaria, ideaba todo desde casa”, remarca.

Patricia cuenta que su familia nunca le reprochó nada. Ni siquiera le preguntaron qué pasó ni por qué llevaba drogas. Cuando podían, la iban a visitar a la cárcel. Pero sí sufrió una doble condena: la de la Justicia y la de su entorno. En la zona donde vive sus vecinos no la saludan, hablan por lo bajo cuando la ven pasar y ni siquiera le quieren dar un asiento en el colectivo cuando lleva en brazos a alguno de sus hijos discapacitados. “Un día el chofer tuvo que detener el coche al costado de la ruta y amenazó con no seguir si no me daban el lugar”, apunta.

No volvió a la casa de su madre porque no quiere cruzarse con su hermana. “Se aprovechó de mi pobreza y de mi necesidad. En realidad, según vi, es lo que les pasa a muchas de las mujeres que estaban presas por narcotráfico igual que yo”, resalta.

Antes de terminar la entrevista, muestra orgullosa todo lo que consiguió bajo ese techo de chapa a dos aguas: puso cerámicos en el piso, se compró una cocina y una heladera nuevas, camas y colchones, un televisor y hasta un aire acondicionado. En un rato se pondrá a cocinar. Primero debe alimentar a los animales que están en el fondo, bajo el sol radiante de este viernes de septiembre.

“También ahora tengo dientes; me puse prótesis”, lanza con un tono de voz firme. “Los había perdido por los golpes”, agrega. “¿Ahora sabés por qué me separé? Viví muchos años violentos. No me animaba a hablar. Siempre estuve atada, mucho más por todo lo que él me apoyó cuando caí presa. Pero después de ese infierno tras las rejas, ya no soy la misma. Si sobreviví a eso, puedo salir adelante en todo lo que me proponga. Quiero lo mejor para mis hijos y voy a luchar para que sean felices. Ya no me callo más”, lanza Patricia, la mujer que no volvió a temblar.