El mundo entero estuvo en peligro la madrugada del 26 de abril de 1986 cuando explotó el reactor cuatro de la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, en Ucrania, por entonces parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahora, la mirada de todos se ha vuelto a posar en aquel terrible accidente con “Chernóbil”, la serie de HBO que ha desencadenado un fenómeno mundial. Antes del aluvión de turistas, youtubers, periodistas y curiosos de todo tipo, hubo un tucumano que en julio de 2017 caminó por las calles de esa ciudad devastada y se expuso al peligro de la radiación que invade la atmósfera. Ese tucumano que arrancó con una verdulería en Barrio Diza y ahora recorre los países del mundo con las cámaras de su programa “Viajes y vidas” es Eduardo Luis Avellaneda. Pero acá y en cualquiera de los otros rincones del globo terráqueo por donde anduvo lo conocen como Cacho, Cacho Avellaneda.

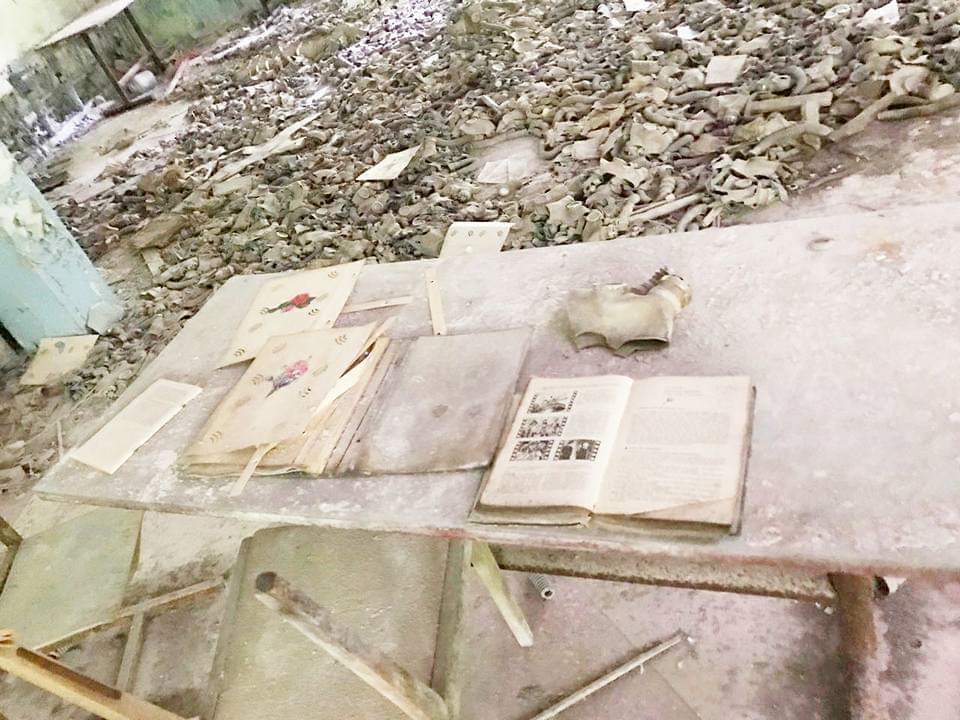

Una ciudad fantasma detenida en el tiempo donde la vegetación ha copado calles, edificios y autos expuestos a las inclemencias de un ambiente saturado de radiación. Casas abandonadas, grises, todas desvencijadas, donde los diarios soviéticos de aquellos días de espanto de 1986 descansan cubiertos por el polvo que han dejado los años. Una vuelta al mundo estática, un complejo deportivo sin vida, un jardín de infantes con una muñeca desnuda y sin brazos que alguna vez fue un juguete. Un museo del caos, así es la Pripyat que conoció Cacho Avellaneda en 2017 cuando visitó la ciudad más cercana a la explosión que liberó tres toneladas de materiales radiactivos al cielo iluminado por la catástrofe.

“Es fuerte, muy fuerte, porque entrás a un jardín de infantes y decís aquí había criaturas, vas a un departamento y decís aquí había una familia y te revienta ver las cosas que están como ellos las dejaron y tu cabeza se va todo el tiempo al pasado”, cuenta Cacho todavía conmovido al recordar las imágenes de ese viaje que fue también un viaje en el tiempo. En 1986, había seguido por los diarios las novedades del accidente nuclear, pero nunca se imaginó estar ahí 31 años después.

En julio de 2017, Cacho y el equipo del programa “Viajes y vidas” emprendió un viaje que lo llevó por distintos países que habían pertenecido a la ex Unión Soviética: Georgia, Azerbaiyán y Ucrania. Una vez ahí, iniciaron las gestiones para conocer la zona de exclusión determinada en un radio de 30 kilómetros del sitio donde está la planta nuclear de Chernóbil. “Ahora es un lugar que está abierto para todos, incluso al turismo, pero antes había que pedir autorización y hacer trámites para poder filmar porque esa es una zona militarizada”, explica el conductor del programa. “Nos impulsó la curiosidad de conocer algo que ha sido tan importante para el mundo. Desde que nos dieron el sí fue toda una alegría”, dice a la vez que reconoce que junto con la alegría sintió también miedo.

El primer impacto fue el viaje desde Kiev a la zona de exclusión. En la ruta, al acercase a ese perímetro de ingreso restringido, el tránsito, de pronto, desapareció. A medida que avanzaban rumbo a ese lugar que los guías locales denominan como “la zona de la muerte”, la vegetación se volvía cada vez más frondosa y parecía dispuesta a invadir el asfalto desierto. Era la soledad que precedía a la desolación. Después, cada miembro del equipo tuvo que pasar por un scanner que mide el nivel de radiación. Al salir, los índices deben ser los mismos que al ingresar. Todo lo que está contaminado de radiación se queda del otro lado, ahí donde comienza la ciudad espectral.

Lo primero que les recomendaron fue no tocar nada, mucho menos el suelo. Eso y estar atento al artefacto que mide los niveles de radioactividad en el ambiente. “Entrás a Pripyat con el aparato y, cuando lo acercás a las plantas, te suena la alarma. El aparato te indica que estás ante un peligro, sino no te das cuenta y por esa exposición después te puede dar cáncer o podés sufrir malformaciones”, cuenta Cacho que tomó conciencia de las huellas que había dejado el desastre en la sociedad cuando Anastasia Yevseienko, la traductora ucraniana que los acompañaba y visitaba por primera vez el lugar, rompió en llanto. Esas lágrimas quedaron plasmadas ante las cámaras del programa.

Los tucumanos no pudieron abandonar el miedo a lo largo del recorrido que duró doce horas, ya que un mayor tiempo de exposición a la radiación del ambiente es altamente peligroso. Como no podían apoyar el trípode de la cámara en el suelo, usaron preservativos para resguardarlo. El drone que usaron para filmar tuvo que despegar y aterrizar desde sus manos. “Tenía miedo de tocar las cosas, iba con mucho cuidado, incluso de tropezarme y tocar el piso. Me preguntaba todo el tiempo qué me podía pasar porque te queda el miedo. A los efectos de la radiación no los vas a ver ahora, sino mañana o en unos años, no podés saber. Por eso, cuando se me cayó una moneda, no la levanté”, cuenta Cacho Avellaneda.

El momento de mayor tensión lo vivieron cuando un perro que deambulaba por las calles de la ciudad se le abalanzó en un gesto juguetón a Mónica Idiart, la esposa de Cacho que es parte del programa. La contaminación radiactiva está en todo: los animales, las plantas, los edificios. De ahí, el miedo que acecha a los visitantes. La mayor exposición a la radiación se produjo cuando los tucumanos se acercaron a la zona donde se encuentra el sarcófago que protege al reactor destruido. Se trata de la mayor estructura móvil del mundo que se inauguró en 2016 para resguardar a la deteriorada construcción anterior. Es una mole de más de 30.000 toneladas en forma de arco que entonces costó más de 1.500 millones de euros y que durará alrededor de cien años. “Hemos ido por atrás del sarcófago y, cuando pasamos, porque ahí no se puede estar mucho tiempo, la chicharra del detector de radiación se volvió loca. Entonces empezás a pensar: ¿esto me afectará?”, recuerda.

Cacho estuvo ahí. Recorrió el jardín de infantes, el complejo deportivo, las casas, el hotel cuatro estrellas y el parque de diversiones que nunca llegó a ser inaugurado. Todos abandonados, con las puertas siempre abiertas. Escuchó de la gente del lugar las leyendas que hablan de apariciones fantasmagóricas en las noches y la historia de los saqueadores que volvieron a Pripyat para hacerse con el botín de los despojos en los edificios abandonados. Esos que, según dicen, sufrieron después las consecuencias de la radiación que lo intoxica todo, como una maldición invisible. Además de su esposa Mónica, compartieron el viaje Javier Bulacio, Andrés Valdivieso y Juan Carlos Céspedes.Todos tucumanos, todos parte del programa.

“Cuando fui y cuando salí me quedó pegada esa realidad. Lamentablemente eso no es el pasado, es la realidad en la que estamos todos nosotros. Vos ves que Corea del Norte está empecinada en seguir avanzando en la carrera de la energía nuclear y te da miedo”, reflexiona un Cacho que aprovecha la charla para introducir esos datos que revelan lo aprendido en el viaje. Es así que recordará que Pripyat era una ciudad modelo en todo el mundo porque era la ciudad que se alimentaba con energía nuclear. Apenas una muestra de hasta dónde puede avanzar la ciencia en beneficio del hombre. Y también en su propia destrucción.

El fantasma de Chernóbil volvió en estos días gracias a la ficción histórica que muestra la serie producida por HBO. Llevada a la pantalla, la historia desató un boom que se tradujo en la infinidad de notas revisionistas que se publicaron en medios de todo el mundo. También en el fenómeno turístico que plagó de visitantes la zona de exclusión: cientos de turistas, periodistas y youtubers movidos por la curiosidad, acaso también el morbo. La serie generó no pocas polémicas debido a diversas imprecisiones históricas y a las licencias artísticas en el guión de la producción que, aún con muchos aciertos estéticos, no deja de ser un relato yanqui sobre una tragedia soviética. Es por eso que los rusos anunciaron la realización de su propia serie sobre el accidente nuclear. Relatos y contrarelatos en disputa en lo que parece una nueva guerra, más frivolizada que fría.

Cacho Avellaneda todavía no vio la serie, no lo necesita, ya estuvo ahí.

Las mil aventuras de Cacho

Es regla universal por todos aceptada que a los Franciscos les digan Panchos, a los Enriques Quiques y a los Albertos Betos. Ni Lalo ni Lucho, el de Eduardo Luis Avellaneda es un caso atípico por ser Cacho sin ser Ricardo. Esa transgresión a la norma de la lingüística popular se debe a la voz inolvidable de Nathaniel Adams Coles, más conocido como Nat King Cole, el famoso músico que cantaba esa canción que dice: “Cachito, Cachito, Cachito mio. Pedazo de cielo que Dios me dio”. El Cacho nuestro, el Cacho tucumano de la televisión, tiene 61 años, es morocho y entrador. Seguramente no pecará de inexacto aquel que lo describa como esas personas con quien uno se sentaría en cualquier bar a tomar una cerveza o un café. Él, se define como un emprendedor.

Sus raíces lo arraigan a Simoca, más precisamente a la zona de Pampa Mayo, donde sus abuelos maternos eran pequeños productores de citrus, hortalizas y animales. Pero él se crió en un hogar humilde de San Miguel de Tucumán gracias a los esfuerzos de su padre Víctor y su madre María Angélica, sastre y modista respectivamente. “Cuando tenía quince años y estaba en la secundaria, pensaba qué iba a hacer porque entonces la universidad era para poquitos y había que salir a buscar trabajo. Como los veía a mis padres que les costaba pagar el alquiler y afrontar los gastos, yo quería vivir bien, quería tener mi casa, mi auto… como empleado era casi imposible hacerlo”, cuenta.

“Ser un emprendedor es ser un luchador”, dice Cacho Avellaneda para definir el impulso que lo motivó a montar su primer comercio: una verdulería en el Barrio Diza. Y le fue bien, tan bien que la verdulería se volvió almacén y el almacén un miniservice. A los 25 años Cacho ya tenía todo eso que había deseado. Pero en 1993, cuando se instaló el Hipermercado Libertad en la avenida Roca, se vino la mala racha. El miniservice mayorista de Avellaneda estaba tan solo a un par de cuadras del mega emprendimiento comercial y no tuvo cómo competir contra el gigante. Cacho se fundió: “Me quedé sin nada y con deudas”.

Aunque le faltaba plata, le sobraba experiencia. Junto a su esposa se lanzaron a la venta de analgésicos recorriendo los comercios en su pequeña moto. En sólo dos años hicieron más de 500 clientes. La cosa no se quedó ahí. Eran los noventa y mientras todos se quedaban sin luz, a Cacho se le encendió la lamparita. No tardó demasiado en cambiar el rubro de los analgésicos por la venta de luces de emergencia. Le fue todavía mejor: “En esa época, cortaban la electricidad todos los días y eran cortes de cinco horas”. Ese fue el comienzo de MyA, la empresa de equipamientos comerciales con la que arrancó en 1996 y sigue hasta hoy.

En el medio, el sueño de viajar para contarla.

Todo empezó a los doce años cuando leyó “La vuelta al mundo en ochenta días”, la novela de Julio Verne: “Al leer el libro yo cuestionaba los tiempos para recorrer esas distancias, mi intriga era si se podía hacer ese viaje en 80 días y eso me llevó a conocer el planeta y decir: qué bueno debe ser conocer la india ¿no?”. Muchos años después, en 1990, compró su primera filmadora para retratar los viajes familiares. Entonces, se le hizo costumbre relatar los distintos recorridos frente a la cámara para todos aquellos que no habían podido ir y que después verían el video. En esa ecuación entre el deseo de viajar y las ganas de contarlo surge el germen de lo que sería después su programa.

Para explicar su pasión por los viajes, Cacho recurre a una metáfora filosófica. Según esa imagen, la vida de los hombres es como un péndulo: hacia atrás está el pasado, hacia adelante el futuro y en caída recta el presente. Los más viejos viven en el recuerdo del pasado, los jóvenes en las proyecciones de lo que será el futuro y sólo los niños, hasta los doce años, aclara, viven en el presente: “Para todo ser humano lo más placentero es viajar. Viajar es volver a ser chico, volver al presente y cuando uno vive el presente está pleno, tiene plena consciencia de todo”.

Hoy se podría decir que Cacho Avellaneda es nuestro Marley autóctono. No por Bob, sino por el blondo y atolondrado conductor del programa “Por el mundo”. Pero lejos del show y del exotismo de los viajes que emprendía el porteño, el tucumano arrancó desde abajo y empezó por conocer su propia provincia. No había presupuesto para más. Así, caminando o cabalgando, llegó a conocer a todas o casi todas las comunidades de alta montaña como La Ciénaga, Mala mala, Anfama, Ancajuli, entre tantas otras. “En esos lugares hoy se mantienen intactas sus culturas. Es gente que vive de lo que cultivan y de los animales que crían, ellos tienen de todo. Ahí la gente te da todo de corazón, hasta su comida”, cuenta. Después, se iría de gira por las distintas provincias del país.

El debut de Cacho en la televisión local no se dio por los viajes, sino por su cualidad de emprendedor. Ese primer programa que arrancó en 2008 por la señal de cable ATS se llamaba “Ideas de un emprendedor”. Ahí, entre consejos y análisis de mercadotecnia comenzó a pasar los videos de sus viajes. “No lo veía nadie”, reconoce a la vez que analiza: “El tema de enseñar no iba, la televisión está para entretener y nada más”.

Su pase a la televisión abierta y a los programas de viajes se dio en 2008 después de la trágica muerte del conductor Mario Escobar, que hasta entonces había sido el pionero local en los programas de ese formato. Entonces, desde el canal lo invitaron a ser parte de la programación. No querían ya el ciclo sobre emprendedores, sino uno de viajes. Y Cacho se lanzó a la aventura. Una vez que el programa, que empezó como “Viajes y protagonistas”, estuvo en el aire no tardó demasiado en ser replicado en señales de Córdoba, Salta y Jujuy. Ahí, aclara, la cosa se puso seria y el equipo técnico se agrandó. Hasta entonces, había sido su esposa, Mónica, la que captaba las imágenes como camarógrafa improvisada en cada viaje.

Cacho se ha metido dentro de un volcán activo en Guatemala, nadó con lobos marinos en México, se ha tirado de cabeza haciendo bungee jumping atado de los pies desde la terraza de un edificio de setenta pisos en La Paz (Bolivia) y se ha expuesto a la radioactividad de la zona de exclusión de Chernóbil, pero la situación más peligrosa la vivió en Bolivia, en la localidad de Macha, durante el ritual del tinku: “Estuvimos en Macha donde se juntan 30 comunidades de Bolivia. Ahí todos los años hay muertos porque es un evento donde ellos le ofrecen a la pachamama su propia sangre. Como consumen mucha chicha, a las tres o cuatro de la tarde ya están todos machados y se agarran a trompadas. Ahí empieza el peligro total. Ahí uno me vino a pegar, el peligro era que si uno me pegaba se venían todos los otros a pegarme también. Me beneficiaba ser morocho porque era como un boliviano más, pasa que ahí detestan a los gringos”.

¿Si tengo miedo? Repite Cacho la pregunta del cronista y, sin dudar, responde: “Sí, pero lo tengo que hacer porque me debo a la gente, me involucro todo. Tengo que empatizar con la gente, que la gente lo viva al viaje por mí”. Ese ímpetu lo llevó a producir más de 300 programas donde recorrió 42 países. En 2017, el ciclo fue distinguido con un premio Martín Fierro y el año pasado llegó a la televisión nacional a través de Canal 26 en el horario central de las 22. “Y con buen rating”, aclara. Pero este año, la crisis económica del país le impidió viajar por el mundo para producir el programa, ya que la situación golpeó a varios de sus sponsors. Sin embargo, en el 2020 espera volver con todo a la pantalla. Lo dice con convicción y con la sabiduría de quien se ha gastado las suelas andando:- Hay 202 países, todavía me faltan 160.